行事予定の一覧

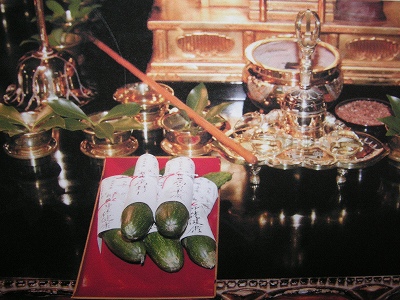

きゅうり加持祈祷開催

七月十九日(土)土用の丑の日 受付:午前9時~午後3時30分 ※ご希望の方に行います。 きゅうり加持祈祷とは、昔、中国、日本で広まった庶民信仰です。夏の食物の中で、水分が多く、栄養価が高い「きゅうり」に、疫病、厄難を封じこめて、夏の暑い時期を無病息災に過ごすためのご祈祷です。このご祈祷は、毎年、土用の丑の日に、ご希望の方に行っております。 諸病封じ、身体健康、息災延命のご利益をお受…

大般若経600卷の転読

開催日時:七月五日(土)六日(日) 開始:午前10時50分より行います。 大般若経とは、正式な名前を「大般若波羅密多経だいはんにゃはらみったきょう」といいます。 今から1300年以上前に中国の僧侶の三蔵法師 玄奘(げんじょう)が16年の旅をして、経典をインドから持ち帰り、その後4年を費やして翻訳したという様々な経典の大全集で、その数は600卷もあります。 この膨大な経典を完全に…

春の彼岸法会 /「餅まき」

令和7年3月17日(月)~3月23日(日) 場所:常寂光堂 彼岸の中日の3月20日の春分の日には、「餅まき」があります。 お餅まき とき 午後2時より(貫主の法話の後、行います) 餅まきの場所 当寺三重塔 「彼岸法会」は、春分の日、秋分の日を中日(ちゅうにち)として前後三日ずつ1週間にわたり行われる行事です。 春分と秋分は、太陽が真東か…

旧初午法会

令和7年3月1日(土)~3月3日(月)祈祷厳修 場所:本堂 この「旧初午法会」は、「正月法会」、「節分法会」とともに当寺の"三大法会"の行事のひとつとして毎年盛大に執り行われています。 当寺では伝統的に旧暦をもとに初午の行事を行っています。旧暦の2月の最初の午の日から現在の暦に該当する日となり、毎年開催時期が変わります。 旧初午の日の前後を入れて三日間を「旧初午法会」として祈祷厳修されます…

節分法会

節分法会 節分は、各季節の始まりの日(立春、立夏、立秋、立冬)の前日のことで、節分とは、"季節を分ける"ことをも意味しています。 旧暦では、立春を新年と考えることから、「節分」と言えば春の節分を指すものとなっています。 立春を新年と考えれば、節分は大晦日に相当するわけで、そのため前年の邪気を全て追い払うための悪霊払い行事が執り行われ、その代表が「豆まき」です。 当寺では、豆まきと併せて厄除…

初詣と正月法会・ご祈祷のご案内

除夜の鐘 2024年12月31日(火) 大晦日の除夜、除夜の鐘を打ち、新しい年の無事と平和を祈願いたします。 またその後、一般参詣の方々には、新しい年のご健康、ご多幸、家内安全のために鐘撞きを開放いたします。 ※午前0時~午前1時までの間、所定場所整列順に、ひとり1回鐘をつくことができます。 年始大法会 2025年1月1日(水)1月~3日(金) 正月1…

写経会のお知らせ

写経とは、仏教の経典を書き写すことです。お経を一字一字書き写し、自分自身を見つめ直すことで、仏様の心に触れ、心の平安を得ることができ、大きな功徳となります。 令和七年開催日程一覧 六月 一日(日)十八日(水) 七月 六日(日)十八日(金) 八月 三日(日)十八日(月) 九月 七日(日)十八日(木) 十月 …

七五三まいり

期間:十一月一日(金)~三十日(土) 場所:本堂 男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳のお子様のための行事です。 これまでの無事なる成長を感謝し、これからの健やかな成長と幸せを祈願しましょう。 ご祈祷料、ご祈祷の時間等詳しくは、ご祈祷ページをご覧ください。 ご祈祷ページはこちら 昔は、それぞれの節目を祝う次のような儀式がありました 3歳の男女…

秋の彼岸法会

2024年年9月19日(木)~25日(水) 場所:常寂光堂 毎年恒例の秋の彼岸法会の餠まきは、実施させて頂きます。 彼岸の中日の9月22日(日)の秋分の日には、「お餅まき」があります。 お餅まき とき 午後2時より(貫主の法話の後、行います) お餅まきの場所 当寺三重塔付近 「彼岸法会」は、春分の日、秋分の日を中日(ちゅうに…

牛神・賽の神巡拝

毎年8月7日 導師、寺僧により牛神、賽の神を巡拝します。 古くから牛は農耕になくてならない動物で、牛神巡拝は、その農耕の担い手としての牛の労をねぎらい、五穀豊穣を祈ります。 賽の神は、集落や家に疫病神や悪い神が入らないように祈る神で、道祖神として祀られている所を巡拝します。 …